Das Coming-Out der Kader-Personen ... (Teil 3)

Wie im ersten und zweiten Teil ausgeführt, ist das Problem von Führung in „linken“ Gruppen komplex. Eigentlich steht dahinter die Frage danach, wie die Verfügung über Machtressourcen, sozialen Rollen und Aufgaben in Gruppen sinnvoll, freiwillig und den selbst gesetzten Zielen entsprechend abgeglichen werden können.

Kader-Personen wie Tadzio Müller, Scully oder viele andere wollen das Paradigma der Hierarchiearmut und den Anspruch des Hierarchieabbaus in linken Bewegungen auflösen. Dahinter stehen sehr klassische Argumente: Angeblich würden Gruppen ohne Führung nicht effektiv arbeiten, würde es an Wertschätzung für die Engagierten fehlen, wäre es erforderlich in einer immer autoritärer werdenden Gesellschaft Hierarchien zu etablieren und damit ein Primat des Politischen zu setzen...

Im Text The Tyranny of Leaderlessness bezieht sich Scully erklärtermaßen auf den lesenswerten Text The Tyranny of Structurelessness (1970). Bereits im Titel kommt zum Ausdruck, dass Scully einem gravierenden Fehlschluss erliegt, indem sie „Führungslosigkeit“ mit „Strukturlosigkeit“ gleichsetzt. Ohne Führer*innen gäbe es demnach keine Struktur (die den Führer*innen passen würde). Die Schlussfolgerung, die Jo Freeman im Kontext der feministischen Bewegung der 70er Jahre zieht, ist nun gerade eine völlig andere: Die klare (demokratische) Strukturierung von Gruppen, ist die Voraussetzung für eine gleichberechtigte und freiwillige, verbindliche und effektive, wertschätzende und hierarchiearme Organisation, die emanzipatorische Ziele verfolgt.

Um die Verdichtung und Verstetigung von Macht (in selbstorganisierten Gruppen) bei einzelnen Führungspersonen zu verhindern, nennt Freeman folgenden Mechanismen: (1) die Delegation von Macht an Einzelne durch demokratische Prozeduren, (2) die Verantwortlichkeit in Machtpositionen und deren Kontrolle, (3) die Verteilung von Macht an so viele Personen wie möglich und sinnvoll, (4) die Rotation von Machtpositionen und Verantwortlichkeiten zwischen Einzelnen, (5) die Verteilung von Aufgaben nach vernünftigen Kriterien (statt Sympathien), (6) die kontinuierliche Weitergabe von Informationen an alle Beteiligten, (7) den gleichen Zugang zu allen Ressourcen, die die Gruppe braucht.

Freeman zieht also äußerst wichtige Schlussfolgerungen aus ihren Erfahrungen in unklaren, unverbindlichen, vermeintlich „hierarchiefreien“ Zusammenhängen, in denen permanent über Zugehörigkeit und Zielsetzungen gestritten wird, während Aufgaben und Wertschätzung intransparent geschehen. Und sicherlich gibt es weiterhin sehr viel in der Organisation von „linken“ Gruppen zu problematisieren und zu verbessern. Fairerweise muss man zugeben, dass es ziemlich schwierig ist, sich autonom selbst Regeln zu geben, Ziele zu vereinbaren, Zugehörigkeiten und Arbeitsabläufe zu klären usw.. Wie Freeman schreibt, kann es da schnell zu antiautoritären Reflexen kommen, die noch vor anarchistischen Konzepten von Autonomie, Selbstbestimmung und Selbstorganisation stehen. Ihre Forderung, mit verschiedenen Machtressourcen, sozialen Rollen und Aufgaben transparent, abrufbar, rotierend, kontrolliert etc. umzugehen, ist sehr wichtig. (Ob dies immer demokratisch geschehen muss oder sich hierbei auch andere Wege finden, wäre eine Diskussion, die an anderer Stelle geführt werden müsste.)

Die anarchistische Ansicht in Hinblick auf die Frage nach Führerschaft ist meiner Ansicht nach jedenfalls Folgende: In gut strukturierten, selbstorganisierten und emanzipatorischen Gruppen, werden Aspekte von Führerschaft auf bestimmte Machtressourcen (z.B. Kraft zur Initiative, Charisma oder Informationen), soziale Rollen (bspw. Organisator*in, Macher*in, Kader*in) und Aufgaben der Gruppe (v.a. Sprecher*in, schnelle Entscheidungen) reduziert. Führerschaft als Bestandteil eines hierarchischen Organisationsmodells wird damit faktisch aufgelöst.

Scully, Tadzio und andere vermeiden die Diskussion über eine sinnvolle, effektive Organisation selbstorganisierter und emanzipatorischer Gruppen, weil für sie das Ergebnis schon zuvor feststeht: Sie halten Führerschaft – und zwar ihre Führung – für besser. Sie rechtfertigen diese damit, dass nur so den Arschlöchern entgegen getreten werden könnte. In der Folge geschieht das Coming-Out der harten Kader-Personen, die sich nicht mehr schämen wollen, sich Macht anzueignen und sie auszuüben. Selbstverständlich haben sie dies bereits früher getan. Nur mussten sie sich dabei kontrollieren lassen, wurden skeptisch beäugt oder man folgte nur widerwillig ihren Weisungen.

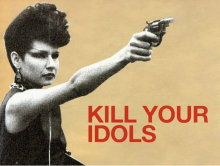

Doch das wollen die Kader-Personen nicht mehr. Denn erkennt niemand, das sie in diesem falschen Spiel die eigentlichen Opfer sind? Sie haben sich heroisch aufgeopfert für die Ziele „der“ Bewegung! (Sicher nicht für ihr Ego, beziehungsweise um ihr Selbstwertgefühl und ihre Rollenidentität in einer Gesellschaftsform erhalten zu können, die auf Konkurrenz, Leistungsdenken, Patriarchat und Hierarchien beruht). Und wie dankt ihnen das die orientierungslose und unselbständige Gefolgschaft? In dem sie die Führer*innen beschämt und sich schlecht fühlen lässt! Das Coming-Out der harten Kader-Personen wurde im Grunde genommen bereits in der finalen Szene des Films „Team America“ (2004) auf den Punkt gebracht.[1]

Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen

Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen