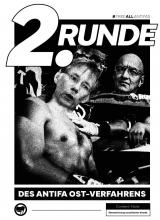

2. Runde des Antifa Ost-Verfahrens

Nachfolgend dokumentieren wir ein Statement Leipziger Soligruppen zur zweiten Runden des Antifa Ost-Verfahrens. Der Text kann auch heruntergeladen und in Broschürenformat ausgedruckt und verteilt werden.

Content-Note: Thematisierung sexualisierter Gewalt.Einleitung und Rückblick

Heute vor einem Jahr, am 31. Mai 2023, endete der Antifa Ost-Prozess vor dem Oberlandesgericht Dresden nach fast 100 Prozesstagen bzw. nach über anderthalb Jahren. Vier Antifaschist*innen wurden in diesem zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Für Angeklagte, Angehörige und Solistrukturen war es eine aufreibende Zeit.

Doch sind die Verurteilungen nicht das Ende, sondern eher der Anfang weiterer Prozesse. Gerade einmal vier von mindestens 15 Beschuldigten wurden, nun fast vier Jahre nach Einleiten des Verfahrens, verurteilt. Unklar ist, wie viele Beschuldigte es noch geben wird, gegen wen Ermittlungen (zukünftig) laufen und gegen wen Prozesse eröffnet werden. Ebenso ist unklar, wie viele Geschichten Johannes Domhöver (Täter/Kronzeuge) noch parat hat, um dem Verurteilungswillen der Behörden und Gerichte gerecht zu werden.

Mit dem Urteil im Antifa Ost-Verfahren wurde ein Präzedenzfall für weitere Verfahren geschaffen: Erstmals seit vielen Jahren gab es eine Verurteilung von Antifaschist*innen nach § 129. Es werden weitere Verurteilungen folgen. Darauf müssen wir uns einstellen und uns entsprechend vorbereiten. Dabei ist das gerade mal eins von mehreren großen § 129-Verfahren, die zurzeit in Deutschland laufen. So wird derzeit u.a. im sogenannten Berlin-Athen-Verfahren, gegen die Letzte Generation oder gegen kurdische Genoss*innen ermittelt.

Verrat und Patriarchat

Mitte Juni 2022 wurde bekannt, dass sich Johannes Domhöver in einem Zeug*innenschutzprogramm befindet und mit Repressionsbehörden kooperiert. Bis zu diesem Zeitpunkt tätigte er umfangreiche Aussagen gegenüber dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Bundeskriminalamt sowie dem LKA Sachsen – zumindest so weit es öffentlich bekannt ist.

Doch der Verrat durch Johannes Domhöver begann sehr viel früher, dieser setzte sich in der Zusammenarbeit mit Repressionsbehörden lediglich fort. Durch zwei Outings im Oktober 2021 (Outing vom 21.10.2021; Outing vom 27.10.2021) wurde öffentlich gemacht, dass Johannes Domhöver ein Vergewaltiger ist und mindestens in einer Beziehung sexualisiert wie auch psychisch und körperlich gewalttätig gegenüber seiner damaligen Partnerin war. Im Laufe der Auseinandersetzung mit ihm und seinem Umfeld wurde bekannt, dass viele Flinta-Genoss*innen das misogyne Auftreten von Domhöver kritisierten und sich von ihm distanzierten. Nur wurden sie von ihrem patriarchal-geprägten Umfeld nicht gehört.

Der Verrat, auf dem Domhövers weiteres Verhalten aufbaute, richtete sich gegen emanzipatorische und feministische Einstellungen und Kämpfe, gegen Flinta in linken Strukturen und wendete sich damit gegen linke Bewegungen als solche. Dieser eigentliche Verrat wurde viel zu lange gedeckt und bagatellisiert; Betroffene wurden nicht gesehen; Flinta, die ihn kritisierten, nicht gehört.

Im Laufe der Zeit und nach viel Druck durch Flinta-Genoss*innen wurde weiteres grenzüberschreitendes und übergriffiges sowie täterschützendes Verhalten im Solibündnis Antifa Ost (SAO) bekannt.

Die seitens der Betroffenen eingeforderte Verantwortungsübernahme durch das Umfeld von Domhöver kam nach dem Outcall erst gar nicht, später nur schleppend voran. Derzeit bestehen einzelne Kreise an cis-Männern, die sich mit patriarchalen Verhaltensweisen auseinandersetzen und reflektieren, wie ihr Auftreten zur Aufrechterhaltung patriarchalen Verhaltens speziell in diesen Kontexten beigetragen hat – ob und was sich daraus ergeben wird, werden wir sehen.

Eine ausführliche Chronik zur Auseinandersetzung um Johannes Domhöver und das Antifa Ost Verfahren findet ihr auf der Website der Genoss*innen des Ermittlungsausschusses Dresden.

Einordnung des Kronzeugen

Johannes Domhöver fungierte nicht nur als Kronzeuge im Rahmen des Antifa Ost-Verfahrens, sondern er wird seit März 2022 in unzähligen Verfahren, die gegen Linke in Deutschland geführt werden, von den Behörden als Zeuge herangezogen. Dabei ist es nachrangig, ob seine Geschichten oder vermeintlichen Erinnerungen zutreffen bzw. ob er die Personen, über die er redet, überhaupt kennt: Die Repressionsbehörden werden alles Mögliche aus ihm herausholen wollen, um ihre Arbeitsthesen zu stützen und ihre Ermittlungen oder Bespitzelungen zu legitimieren. Denn ob er die Wahrheit sagt oder nicht, spielt für den Verfassungsschutz und die Bullen keine Rolle. Letztlich werden seine Aussagen als reine Wahrheit angesehen. Das zeigte u.a. sein Auftritt vor dem OLG im Rahmen des Antifa Ost-Prozesses.

Ausführlichere Betrachtungen Domhövers als Kronzeugen könnt ihr beim EA Dresden oder in einem Statement Leipziger Soligruppen nachlesen.

Einordnung des §129

Die Kennzeichnung von Freiheitsbewegungen als "Terrorismus" oder "Kriminalität" ist ein Werkzeug, welches weltweit von Staaten angewendet wird. Die BRD stellt dabei keine Ausnahme dar. Der §129 wurde rund um die 1870er eingesetzt zur Niederschlagung einer organisierten Arbeiter*innenbewegung und zur Verfolgung von Kommunist*innen. In den 1970ern wurde der Paragraph schließlich im Zuge der erstarkenden Stadtguerilla verschärft. Nach dem 11. September 2001 wird der Paragraph in Deutschland durch den §129b “kriminelle bzw. terroristische Vereinigung im Ausland” erweitert. Verfolgt werden vor allem kurdische, türkische und tamilische Aktivist*innen.

Die Zeit, in der der § 129 vor allem in der deutschen radikalen Linken als ein eher abstraktes Schreckgespenst umherging, das zwar allerlei mögliche Schnüffel- und Ausspähmaßnahmen mit sich brachte, aber die Beschuldigten selten auf die Anklagebank brachte, ist vorbei. Das Antifa Ost-Verfahren zeigt, dass keine Konstruktion, keine Annahme ausgeschlossen wird, um eine Verurteilung zu erwirken.

Mit der Gesetzesänderung 2017 braucht es keinen Nachweis über die Dauer oder die Art der Zusammenarbeit einer Gruppe mehr, um diese als Vereinigung zu bewerten. Ausreichend sind Kennverhältnisse und der Austausch über Politisches, um Tatbeteiligungen zu konstruieren. So ließe sich der bloße Akt des Kommunizierens über politisches Agieren als Zuspruch und damit "psychische Beihilfe" bei etwaigen Taten der sogenannten kriminellen Vereinigung deuten. Eine Unterscheidung zwischen Bagatelldelikten und schwerwiegenden Taten wurde im Zuge der Gesetzesverschärfung abgeschafft. Ausreichend für Ermittlungen sind auch nicht mehr ausgeführte, sondern bereits geplante Taten. Der EA Dresden fasste es so zusammen:

"Letztlich bedeutet diese Veränderung des Strafgesetzbuches, dass alleine die Idee einer Gruppe zur Begehung eines Bagatelldelikts, etwa einer Sachbeschädigung mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug bestraft werden kann."

Ziel dieser Gesetzesverschärfung sind nicht nur Verurteilungen als solche, sondern sie sollen auch zu Isolation und Spaltung innerhalb unserer Bezüge und linker Bewegungen führen. Aus Angst, durch Kennverhältnisse oder Kontakte in den Ermittlungsfokus zu geraten, werden Beschuldigte gemieden. Doch gerade diese Ängste vor Repression, die uns direkt oder indirekt treffen kann, sollten wir verstärkt thematisieren und in den Fokus rücken. Sie sollten ernst genommen und ein kollektiver Umgang gefunden werden, um weiter politisch wirken zu können.

Stand des Verfahrens

Wie bereits erwähnt, stellt das Urteil vor einem Jahr nicht das Ende des Verfahrens dar – weitere werden folgen. So geisterten im Januar 2023 Namen und Zeiträume für ein Folgeverfahren durch die Medien. Zur Anklageerhebung kam es bisher nicht. Demnach ist weiter unklar, wann der nächste Prozess beginnen und wer perspektivisch vor Gericht sitzen wird. Von einer Anklage ist jedoch auszugehen, auch da die Ermittlungen gegen mehrere Beschuldigte laufen. Diese sind von verschiedenen Maßnahmen betroffen:

- Observationen: https://de.indymedia.org/node/336396

- Hausdurchsuchungen: https://de.indymedia.org/node/291631

- (wiederholte) DNA-Entnahmen: https://de.indymedia.org/node/342361 und https://knack.news/9369

- neue Vernehmungen des Kronzeugen: https://knack.news/9061

- Kameraüberwachung: https://de.indymedia.org/node/313122 und https://de.indymedia.org/node/347149

- Telekommunikationsüberwachung sowie weiterer technischer Überwachungsmittel: https://de.indymedia.org/node/336396

Das sind lediglich die bekannten Maßnahmen. Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, gibt es noch andere verdeckte Maßnahmen, über die allerdings nicht spekuliert werden sollte. Im Zusammenhang mit den Hausdurchsuchungen kam es zur Festnahme von zwei Beschuldigten, die anschließend zu ihrer jeweiligen Hausdurchsuchung gebracht wurden. Dabei versuchten die Bullen die Festnahmen so unangenehm wie möglich zu gestalten: Während der einen Person am Arbeitsplatz aufgelauert wurde, überfielen sie die andere in aller Öffentlichkeit am Hauptbahnhof und schleppten sie mit. Die letztere Festnahme inszenierten die Bullen als nächsten Schlag gegen die linke Szene, in dem sie spektakuläre Bilder produzierten. Bei der Festnahme am Arbeitsplatz erhofften sie sich wiederum, dass die betroffene Person Nachteile durch den Arbeitgeber sowie durch Kolleg*innen erfährt.

Unter den Beschuldigten befinden sich jedoch nicht nur welche, denen die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wird, sondern auch Personen, denen die Unterstützung dieser unterstellt wird. Aktuell ist nicht bekannt, ob Ermittlungen gegen weitere vermeintliche Unterstützer*innen der angeblichen kriminellen Vereinigung stattfinden.

Reflexion patriachalen Verhaltens in linken Strukturen

Unabhängig davon, wer konkret auf der Anklagebank sitzen wird: Es werden abermals vor allem cis-Männer sein.

Rund um das Antifa Ost-Verfahren sind spätestens seit dem Outcall von Johannes Domhöver und seiner "Kronzeugenschaft" viele Diskussionen über patriarchale Gewalt und Täterschaften in antifaschistischen Strukturen angestoßen worden. Aus diesen gilt es, erste Schlüsse zu ziehen. Zugleich müssen wir diese Debatten fortsetzen.

Auch emanzipatorische Strukturen sind nicht frei von Machtverhältnissen. Dem müssen wir uns bewusst sein. Innerhalb unserer Solistrukturen versuchen wir, das zu reflektieren und sichtbar zu machen. Im Hinblick auf patriarchale Machtverhältnisse ist ein Austausch über eigenes grenzüberschreitendes oder täterschützendes Verhalten notwendig. Dieser Austausch soll grundlegendes Vertrauen schaffen und Erwartungen formulieren. Wird ersichtlich, dass Personen keine klare Haltung haben, sich problematisch verhalten oder der Thematik nicht die nötige Ernsthaftigkeit entgegenbringen, wird eine aufrichtige Reflexion notwendig. Bleibt diese aus oder ist das problematische Verhalten zu schwerwiegend, müssen Brüche folgen.

Ebenso gilt es, einen Umgang zu finden, wenn in der Solistruktur Vorwürfe bekannt werden bzw. auftreten. Eine betroffenensolidarische Haltung ist hierfür grundsätzlich. Fernab von Wünschen und Bedürfnissen Betroffener sollten sich Soligruppen auch über eigene rote Linien verständigen, die bei grenzüberschreitendem oder täterschützendem Verhalten durch Gruppenmitglieder, Verfahrensbeteiligte oder andere Soligruppen zum Tragen kommen. Nach außen bedarf es der Herstellung von Transparenz, vor allem Kontexten gegenüber, mit denen kooperiert wird und ein Vertrauensverhältnis besteht. Auch gegenüber der Öffentlichkeit muss transparent agiert werden, ohne dabei die Bedürfnisse/Wünsche der Betroffenen zu vernachlässigen. Transparenz meint hier primär, mitzuteilen, dass grenzüberschreitendes/übergriffiges/täterschützendes Verhalten in der Struktur stattfand und sich damit auseinandergesetzt wird. Der Umgang und der weitere Prozess sollten also transparent gemacht werden.

Grenzüberschreitendes oder übergriffiges Verhalten werden wir mit so einem Konzept nicht verhindern, aber es bietet eine klare Handlungsorientierung. Konzepte ersetzen jedoch nicht notwendige Debatten und Reflexionsprozesse. Vor allem der cis-männliche Teil innerhalb linker Bewegungen hat die Verantwortung, diese Auseinandersetzungen zu führen, und das erwarten wir auch von ihnen. Gerade jene cis-Männer, die sich im Antifa Ost-Komplex bewegen, sind hiermit angesprochen.

Politische Arbeit mit Repression: Warum machen wir Soliarbeit?

Soliarbeit hat viele Gesichter: von finanzieller Unterstützung und politischer Begleitung zu emotionaler Care-Arbeit für Betroffene von Repression oder Angehörige. Dementsprechend kann auch die Motivation für diese Arbeit verschieden sein: aufgrund individueller Betroffenheit, politischen Interesses oder einfach nur, weil uns die Beschuldigten selbst wichtig sind. Die Motive können sich durchaus auch überschneiden.

Wir kommen aus unterschiedlichen politischen Zusammenhängen, begreifen uns jedoch alle als Antifaschist*innen. Uns ist klar, dass emanzipatorische Arbeit immer Repression nach sich zieht, weshalb wir Antirepressionsarbeit als wichtigen Bestandteil einer politischen Praxis sehen. Spätestens seit dem Antifa Ost-Verfahren beobachten wir, dass Repression gerade im Zuge von §129-Verfahren gegen antifaschistische, anarchistische und internationalistische Strukturen zunimmt. Auch das §129-Verfahren gegen die "Letzte Generation" zeigt anschaulich das wahre Gesicht dieses Paragraphen.

Es ist unser Anspruch, eine kollektive Antwort auf eines der größten Verfahren zu finden, das seit vielen Jahren gegen Antifa-Strukturen in Deutschland geführt wird.

Politische Arbeit mit Repression: Warum begleiten wir den Prozess?

Einerseits, weil uns Beschuldigte politisch und/oder emotional nahe sind; andererseits, weil wir eine politische Prozessbegleitung und -führung als wesentlich ansehen. Die Begleitung eines Prozesses – bzw. bereits die Begleitung des Ermittlungsverfahrens vor einer Anklage – ermöglicht es uns, mehr über die Ermittlungsmethoden und -maßnahmen der Bullen zu erfahren, aber auch eigene Fehler zu entdecken und diese zu reflektieren. Jeweils gilt es, diese Erkenntnisse zugänglich zu machen, sodass daraus Genoss*innen in den verschiedenen linken Bewegungen lernen können.

Eine (politische) Prozessbegleitung stellt im Weiteren eine Antwort auf Repression dar: eine kollektive wie solidarische. Den Betroffenen/Beschuldigten wird vermittelt, dass sie nicht alleine sind. Den Repressionsorganen hingegen soll gezeigt werden, dass wir uns nicht isolieren oder spalten lassen. Wir stehen weiterhin kollektiv zueinander und versuchen, kollektiv Antworten auf Repression und damit einhergehende Ängste zu finden.

Der Prozesssaal kann als Bühne, auf der eine Inszenierung stattfindet, begriffen werden. Wir haben dabei die Möglichkeit, unsere Inhalte zu transportieren, so u.a., um angeklagte Aktionen gesellschaftlich einzuordnen und damit vermittelbar zu machen. Zumindest sollten wir versuchen, den Saal für uns zu nutzen.

Für uns endet die Soliarbeit jedoch nicht mit einem Urteil, sondern dieses stellt lediglich einen Zwischenschritt dar. Auch etwaige Strafen müssen wir kollektiv stemmen und überlegen, wie mit Bewährungs- oder Haftstrafen umzugehen ist, wie diese begleitet werden können und wie die betroffene(n) Person(en) bestmöglich unterstützt werden können. Das gilt nicht nur während, sondern auch nach dem Ende von Bewährungs- und Haftstrafen. Diese Überlegungen können auch den Austausch über die Option des Untertauchens umfassen, um sich einer Haftstrafe zu entziehen.

Alles Genannte stellt Möglichkeiten dar, deren Umsetzung bzw. Annäherung an diese viele Diskussionen zugrunde liegen.

Politische Arbeit mit Repression: Wie der Repression begegnen?

Um uns zu fragen, was wir tun können, um dem Staat etwas entgegenzuhalten, müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Wir können in die Geschichte schauen oder andere Verfahren betrachten, um uns inspirieren zu lassen. In Deutschland beispielsweise haben der Paragraph 129 und seine Unterparagraphen eine lange Geschichte in der Verfolgung von aufständischen Bewegungen. In den letzten Jahren war vor allem der § 129b relevant, nach dem unzählige Genoss*innen aus der kurdischen und türkischen Linken zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden und werden. Hier zeigt sich, dass wir große Prozesse nutzen können, um auf eigene Themen aufmerksam zu machen, sei es durch Prozesserklärungen oder Kundgebungen.

Ein weiteres Beispiel hierfür ist der §129b-Prozess, der zurzeit am OLG Düsseldorf läuft. Der Vorwurf ist die Gründung eines deutschen Komitees der DHKP-C, eine revolutionäre Organisation in der Türkei, die in Deutschland nach dem Vereinsgesetz seit 1989 verboten ist und deren tatsächliche oder vermeintliche Mitglieder immer wieder nach §129a und b angeklagt werden. Rund um das Verfahren fanden mehrere Hungerstreiks statt. In den Forderungen wird auch auf die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei in der Verfolgung von Linken aufmerksam gemacht. Diese Beispiele zeigen, dass sowohl der Gerichtssaal, als auch die Haftanstalt Orte der politischen Praxis sind. Es gibt unzählige Beispiele und Arten, wie wir auf Repression reagieren können.

Repression in Leipzig

Die Ermittlungsverfahren gegen die weiteren Beschuldigten im Antifa Ost-Verfahren sind in Leipzig die Spitze des Eisbergs der Repression. Seit nunmehr vier Jahren wird die (militante) Linke Bewegung Leipzigs zunehmend durch die immer häufiger kommenden Schläge der Soko Linx gelähmt. Es muss festgehalten werden, dass in einem politischen Klima in Sachsen, in dem die AfD mit der CDU vor der nächsten Wahl bei zusammen knapp 70 % steht, die Kämpfe hier noch prekärer werden. Schon unter einer grünen Justizministerin und einer Koalition mit zwei "linksliberalen" Parteien steht die radikale Linke einer sächsischen Mehrheitsgesellschaft weitgehend unvermittelbar und ohne Verankerung in dieser gegenüber. Nach den letzten Jahren Soko LinX ist schwer vorstellbar, wie der Verfolgungseifer gegenüber Linken sich noch steigern lassen sollte. Auch bundesweit blieb die anfänglich verhaltene Kritik an ein paar besonders dreisten Maßnahmen der Soko LinX aus, nachdem durch das Urteil für alle Fans des Rechtsstaats alle Zweifel ausgeräumt wurden. Auf die Bürger*innen, die sich immer als Hüter*innen der Verfassung und des ach so liberalen Rechtsstaats aufspielen, ist, wie sich zum wiederholten Mal gezeigt hat, kein Verlass. Unsere Kritik an der staatlichen Konstruktion von Schuld und gerechter Strafe muss gerade jetzt, wo es tatsächlich zu Verurteilungen aufgrund des § 129 StGB kommt, die Legitimität eines militanten Antifaschismus verteidigen.

Doch auch innerhalb der Szene fehlt es an Öffentlichkeit und Interesse. Nachdem das Urteil gesprochen und die Proteste niedergeschlagen waren, konnte man geradezu das Gefühl entwickeln, es sei überstanden und vorbei. Es hatte zwar leider einige erwischt, aber das Antifa Ost-Verfahren verschwand aus der Szeneöffentlichkeit. Derzeit gibt es viel Aufmerksamkeit auf den Budapest-Komplex, auch wegen der intensiven Arbeit aufgrund der drohenden Auslieferung von Maja, Hannah und anderen Genoss*innen.

Aber auch die Beschuldigten aus dem Antifa Ost-Verfahren und aus anderen Verfahren gegen Antifaschist*innen in Sachsen sind weiterhin von Ermittlungsmaßnahmen, Anklageerhebung und Verurteilungen bedroht. Es finden weitere Repressionsmaßnahmen statt und sie müssen sich weiterhin Tag für Tag mit der Möglichkeit des Freiheitsentzuges befassen. Dass sie dabei nicht alleine dastehen, sondern die Wut und Solidarität angesichts der noch laufenden Verfahren anhalten, muss wieder mehr in der Öffentlichkeit wahrnehmbar werden. Informiert euch über die noch laufenden Verfahren und überlegt euch schon jetzt, wie auch die nächsten Verfahren im Gerichtssaal und auf der Straße begleitet werden können.

Ende

Wir müssen uns darüber bewusst werden, dass antifaschistische Organisierung Repression mit sich bringt, und das auch in unserer Arbeit berücksichtigen. Es wird uns immer wieder auf die Füße fallen, wenn wir in unseren Strukturen dazu keine Haltung entwickeln können, denn das führt dazu, dass Menschen vereinzeln und Repression individuell bewältigt werden muss. Dazu gehört zum Beispiel eine Auseinandersetzung damit, wie politische Arbeit innerhalb von und rund um Haftanstalten aussehen kann. Wenn wir das schaffen, können wir daraus Stärke ziehen. Wenn wir vorsorglich einen guten Zusammenhalt in unseren Strukturen schaffen, dann sind auch individuelle Ängste, die Repression mit sich bringt, leichter zu bewältigen. Deshalb ist es gerade in Anbetracht der kommenden Prozesse und Verfahren wichtig, dass wir weiterhin davon lernen und darin unseren eigenen Weg und unsere Stärken nicht aus den Augen verlieren. Dafür ist es auch notwendig, individuell erlebtes anderen Personen zugänglich zu machen, Infos zu teilen und Transparenz über das Vorgehen von Repressionsbehörden zu schaffen. Daraus kann ein kollektiver Nutzen gezogen werden und ein kollektives Lernen wird möglich, sodass wir auch in Zeiten der Repression in die Offensive gehen können!

Verwendete Links

- "Outing Johannes Domhöver" vom 21.10.2021: https://de.indymedia.org/node/156448

- "Weiteres Outing Johannes Domhöver" vom 27.10.2021: https://de.indymedia.org/node/156794

- "Schon wieder früh aufstehen: Hausdurchsuchungen im Kontext des Antifa Ost-Verfahrens in Leipzig-Connewitz" vom 20.06.2022: https://www.soli-antifa-ost.org/schon-wieder-frueh-aufstehen-hausdurchsuchungen-im-kontext-des-antifa-ost-verfahrens-in-leipzig-connewitz/

- "Tschüss und auf nimmer Wiedersehen!" vom 21.02.2023: https://ea-dresden.site36.net/tschuess-und-auf-nimmer-wiedersehen/

- "Unbefristeter Hungerstreik gegen §129" vom 14.03.2023: https://political-prisoners.net/unbefristeter-hungerstreik-gegen-%C2%A7129/20262/

- "Chronik der Auseinandersetzung um Johannes D. und das Antifa Ost Verfahren" vom Frühjahr 2023: https://ea-dresden.site36.net/verfahren-antifa-ost/chronik-der-auseinandersetzung-um-johannes-d-und-das-antifa-ost-verfahren/

- "LEIPZIG, DIE REPRESSION WIRKT. REDEN WIR DARÜBER" vom 06.05.2023: https://kappaleipzig.noblogs.org/post/2023/05/06/leipzig-die-repression-wirkt-reden-wir-darueber/

- "Infos zum Ablauf der Festnahme und der Hausdurchsuchung am 6. Juli 2023" vom 12.07.2023: https://de.indymedia.org/node/291631

- "weitere Kameraüberwachung in Leipzig bekannt geworden" vom 25.10.2023: https://de.indymedia.org/node/313122

- "Antifaschismus, Haft und Illegalität - Versuch einer Einordnung" vom 20.11.2023: https://de.indymedia.org/node/320301

- "Neue Erkenntnisse über operative Maßnahmen im Antifa Ost-Verfahren" vom 28.01.2024: https://de.indymedia.org/node/336396

- "Neue Beschuldigungen wegen vermeintlichen DNA-Treffern" vom 25.02.2024: https://de.indymedia.org/node/342361

- "Veröffentlichung zum Bekanntwerden einer Überwachungsmaßnahme im Antifa-Ost Verfahren" vom 19.03.2024: https://de.indymedia.org/node/347149

- "Update zum 129 Verfahren „Antifa Ost“: Neue Vernehmungen von Johannes Domhöver" vom 20.03.2024: https://knack.news/9061

- "Soko Linx lädt zur erneuten DNA Abnahme" vom 17.04.2024: https://knack.news/9369

- "§129 StGB": https://ea-dresden.site36.net/material/spitzelei-und-datensammelwut/%c2%a7129-stgb/

Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen

Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen